2日前の2022年10月4日、ノーベル生理学・医学賞の受賞者が発表された。

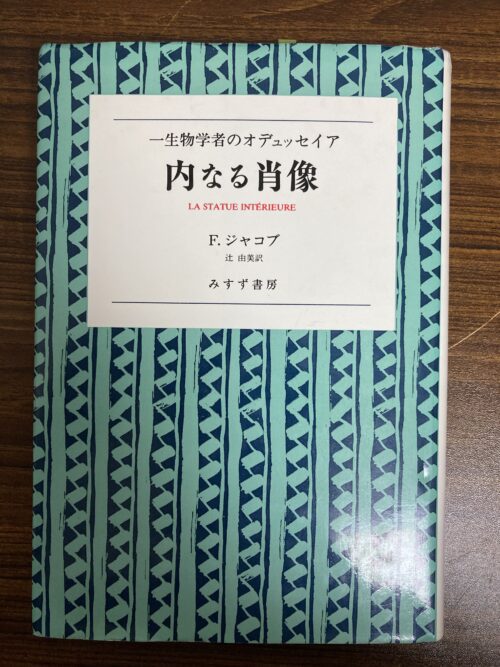

偶然にも、本書を読み終わったタイミングと重なった。神保町の古書店を散策していたら目に留まった、現在は絶版になっている自叙伝。オペロン説を提唱した生物学者、フランソワ・ジャコブによるもの。彼もまた、1965年にノーベル生理学・医学賞を受賞している。

裏表紙に書かれていたあらすじは下記の通り。

本書は、1965年にノーベル賞を受賞したフランスの生物学者フランソワ・ジャコブのユニークな自伝である。(中略)ユダヤ人としての出自、めくるめく多感な幼年・青年時代、ナチスの侵攻と母の死、自由フランス軍に志願、戦闘そして負傷、戦後の虚脱からパスツール研究所へーこれはジャコブという人間の波瀾に富んだ個人史であると共に、第二次世界大戦を中心とする現代史でもある。

F. ジャコブ『内なる肖像』(辻由美訳)みすず書房 裏表紙より

科学者と世界大戦。混沌とした社会情勢に対する科学者の深い洞察。あらすじを読んだ限りでは、同じくみすず書房から出版された「部分と全体(ヴェルナー・ハイゼンベルク著)」を想起した。こちらについては内容を咀嚼しきれていない、というより理解できているとは決して考えていないため、再読したうえでいずれ感想を書いていきたいと思う。

さて、本書の著者フランソワ・ジャコブは従軍経験がある生物学者である。ドイツ軍がパリに侵攻した際にイギリスに亡命、自由フランス軍に従軍。ノルマンディー上陸作戦も経験している。

1940年、ドイツ軍がパリに侵攻した際にはジャコブは外科を志す医学生であった。イギリスに逃れたジャコブはシャルル・ド・ゴールの樹立した自由フランス軍に志願し、戦闘の渦に巻き込まれていった。戦争が終結し、パリに戻ったジャコブは孤独を感じる。戦傷の後遺症で体に震えが起こり、外科医として働くことができない。戦争が終わった今、年齢を重ねた自分はこれから何処に向かえばよいのだろう、と。

そんなジャコブが気をそそられたのは、生物学の分野での研究であった。なぜ生物学に惹かれたのか、ジャコブは嗅覚、「直観」の重要性を本書でたびたび述べている。

生物学をはじめる前に答えねばならない問いがいくつかあった。(中略)ある時期に、ひとつの科学において、活発な分野と動きのない分野というものがある。数年後には、それはちがってくる。が、いったんひとつの方向にのり出すと、それを変えるのはむずかしくなる。だから選択を誤ってはいけない。それは論理の問題であるのと同じくらい、直観、「嗅覚」の問題だ。いくつかの兆候からして、遺伝学と微生物学と化学との境界領域に近いうちに大きな動きが期待できる。

F. ジャコブ『内なる肖像』(辻由美訳)みすず書房 p.265

長期的な株価の動きを見ているような、ある種打算的な考え方。ジャコブは現時点で発展が見込めるであろう分野を予想しながら研究室(彼にとっての仕事場)を探していた。従軍を経験し、凄まじい荒波を経たからであろうか、テーマの興味深さ、という曖昧なものは彼の選択肢に入りこまなかった。今後の伸び率が如何ほどか、が彼の興味関心であった。実際、ジャコブはプロファージという言葉すら知らない状態で、(彼曰く)幸運にもアンドレ・ルウォフの研究グループに潜り込んだ。

セレンディピティ(Serendipity)という言葉がふと思い浮かんだ。(今となっては格好つけたような言葉だが。)学生時代に実験結果を報告した際に周囲から掛けられた言葉。ジャコブの境遇はこの言葉に近いところがあるかもしれない。彼は自身の研究テーマに取り組めていることは幸運であった、と本書で何度も述べている。

科学の世界は、永続的なところが魅力であると常々感じる。厳密なものである。そのように考えていたし、今尚変わっていない。しかしながら、本書で語られるジャコブの観点は、自然界を厳密なものとは捉えていなかったようだ。ジャコブは自然界を厳密で優雅なものではなく、その場その場でしのぐ、ありあわせ的なものと考えていたようだ。その適当さ、奔放さを愛していたようだ。物理畑の人には受け入れづらい視点な気もするが、そのような観点は広大な自然を理解するうえで重要な物差しであるような気がする。学生時代の私に教えてあげたい。